当被媒体问到是否希望通过收藏银饰能够把文化传承下去,廖创宾坦言,至今银饰依然在众多收藏品行列中处于默默无闻的地位,这对于有着悠久历史的银饰而言,无疑是极大的悲哀。中国历史上,首饰业是非常发达的,同时珠宝文化是中国几千年文化里面一个非常重要的组成部分,把这些东西结合起来,从商人的角度出发,对整个企业的品牌建设有一个很大的帮助。再者,因为他是制作商,非常欣赏民间饰品的制作工艺,而有些技艺,现在基本濒临失传。通过收藏,能够鼓励新一代工匠去传承古老的工艺,同时还能够对现在的饰品设计有启发作用。

廖创宾称收藏以华夏民族历代细金工艺首饰、器皿为主。中国首饰类更新换代太快。基于财力的考虑,锁定的收藏的方向是金银器。因为明清时期是中国首饰制造工艺水平登峰造极一个时期,收藏也主要集中在这个时期,有多个民族的收藏品。少数民族首饰里面以这个时期苗族、藏族、蒙古族为典型。

首饰来源从全国各地,比较散落,廖创宾说收集的过程还比较顺利。从刚开始什么都不懂,到最后开设接触的时候知道国内首饰收藏品量很少,而且都是集中在几个人手上,这几个人基本上都是大学教授,有中国美术学院的,有清华美院的等等。从他们的角度来说,他们收藏了几十年的时间,慢慢积累起来,凝聚了很大的心血和情感。所以,刚开始跟他们沟通转手会比较困难,后来跟他们讲了以后,反复交心,从朋友开设,慢慢地他们才信任廖创宾。所以有点感慨,感受到大家对中国文化的一种保护和传承,廖创宾觉得还是不少人有这种意识。印象最深的就是贵州的一位老先生,收藏品类很丰富,他自己搞了一个贵州工艺品收藏馆,廖创宾看中了他的一批宝贝,其中有100对银龙镯,每一对都是一样。廖创宾1997年跟他接触,老先生还特地从贵州过来考察廖创宾,因为他说你不能把我东西买了就去转手,他特别怕廖创宾卖给外国人。他很担心,所以他自己过来这边考察。最后他还是把手镯给了廖创宾,也许老先生考虑到这批收藏或许在廖创宾手上可以成气候,他就成批给廖创宾了。2007年到2009年三年时间,反反复复,他才给廖创宾了。在这个过程里面,这次收藏确实是很难,但当廖创宾把他博物馆这个理念给他们讲,他们确实都很支持。

至于博物馆的规划,廖创宾称97年他跟陈教授商量的时候,当时说只要500件,就可以差不多做一个小型的博物馆了。廖创宾他们可以参考民间首饰类的博物馆的形式。具体什么时候建好,建在哪里现在还没有一个详细的方案。因为成本的关系,现在是先把东西抓在手上,所以现在对廖创宾他们来说最重要的还是收集。他们打算先做企业内部博物馆,最后还是希望能成为一个真正的博物馆,这样社会价值会高一点。

饰品收藏的买卖心得,廖创宾说开始对于这块也是一无所知的,只是在(饰品的)造型工艺上面还是有点心得,其他都是依靠看资料以及前辈教授的指导才慢慢学会去判断的,有时候靠的就是一种感觉。看多了,眼力就练出来了。收藏银饰一定要注意一些基本条件,如一件银饰需要保持其完整性,像银手镯就最好成对购买,又如颈饰的项圈与长命锁最好完整收藏。如果头饰、发饰、颈饰和手饰等是配套的,那么收集或投资全套银饰的价值将远远超过单件。

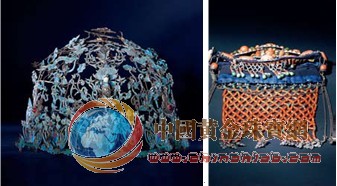

【上】由清宫庭内造府为蒙古王族制造的姑姑冠精美绝伦。

【上左】点翠凤冠。

【上右】蒙古贵族的大型珊瑚头饰。

有历史才走得远

廖创宾对自己的品牌有着很深的寄望。正如从前不满足只做珠宝代工那样,现在拥有自己的设计团队,他希望能够打造中国本土的奢侈品牌。这,会不会又让他被同行戏虐为“疯子”呢?尽管在珠宝界,“设计一大抄”仿佛俨然是行规,廖创宾还是希望自己的作品有原创东方韵味,而且,这股韵味,在他看来是产品成败的关键。